随着储能系统向大容量、高能量密度方向演进,储能PACK箱体的尺寸匹配与兼容性设计成为提升系统效率与可靠性的核心课题。本文结合最新工程设计案例、专利技术及行业趋势,从空间利用率、模块化兼容性、电芯排列与支撑设计三个维度展开分析。

1-空间利用率优化

储能系统集成的空间利用率提升,本质是技术迭代与场景需求的双向驱动。通过大容量电芯、模块化架构、液冷集成等技术的协同创新,行业正从“粗放堆叠”迈向“极致空间复用”。

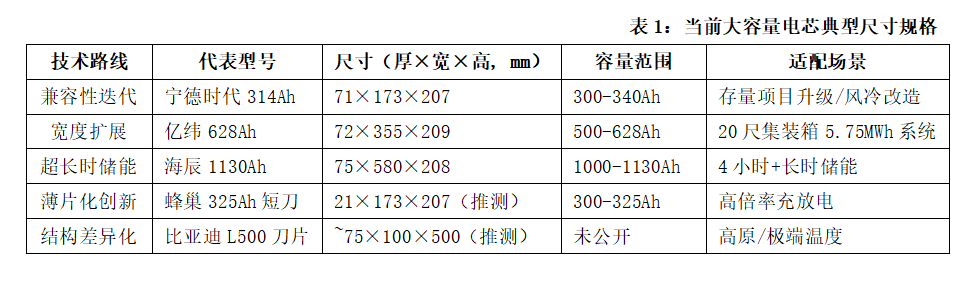

a.大容量电芯应用:能量密度与效率跃升

思路概括:大容量电芯的应用本质是减少电池包内部结构层级,直接提升电芯到电池包的空间利用率。传统电池包采用“电芯→模组→电池包”三级集成模式,模组结构(横梁、纵梁、螺栓等)导致空间利用率低。大容量电芯通过拉长或增大单体体积,可直接跳过模组层级,采用CTP(Cell to Pack)技术将电芯直接集成至电池包。

技术核心:采用600Ah+超大电芯,减少电芯数量与连接点,提升单体容量。

b.空间复用与成本优化:从“组件堆叠”到“多维复用”

思路概括:空间复用与成本优化是一体两面的系统级创新,其底层逻辑在于通过结构简化、功能集成、材料迭代和标准化设计,打破传统储能系统的物理与成本边界。

结构层级的极致简化,空间复用的核心在于减少中间环节。如:高压箱二合一设计:江苏天合储能的专利技术将两个高压箱合并为一个,共享总正/负继电器和电气连接,减少30%的横向空间占用,同时降低15%的电气部件成本。

功能模块的跨域复用,结构件与散热通道一体化,如将液冷板与箱体底板集成,液冷管道与结构支撑共用空间,减少15%的独立散热组件;电芯本体作为结构件:比亚迪刀片电池通过长薄化电芯侧壁提供支撑强度,省去模组框架,空间利用率提升至60%-80%。

电气拓扑的深度优化,如,高压级联拓扑结构通过提高单体电池容量和电压等级(如华为智能组串式储能),减少并联回路数量,使电池堆物理空间缩小20%,系统响应时间缩短50%。;共享式继电器设计,江苏天合储能的二合一高压箱让两条线路共用同一继电器,减少50%的继电器数量和线缆长度,安装效率提升30%

2-电芯排列与支撑设计:承重、散热与抗振平衡

电芯排列的本质是空间利用率、热分布与机械稳定性的博弈,电芯的物理形态和排布方向直接影响空间填充效率:

a.优化电芯排列方式

倒置电芯设计:将电芯防爆阀朝下,使热失控排气与底部防球击空间共用,释放电芯高度空间,体积利用率达。

躺式电芯布局:优化电池包高度方向的空间利用,活性材料占比提升,体积利用率显著高于立式电芯。

超长薄型电芯:通过电芯长薄化设计减少单位体积内的电芯数量,提升成组效率。

b.散热与承重的耦合设计:旨在通过结构、材料、工艺的协同创新,实现高效散热与结构强度的双重优化。

结构设计路径:

集成化结构,如液冷板与支撑梁共形设计:将液冷流道嵌入铝合金支撑梁内部,减少独立组件,空间利用率提升;

分层分舱布局,将电池组、液冷系统、BMS分层堆叠,降低热流与机械应力的相互干扰;

仿生力学优化,如,蜂窝/波纹结构,在铝合金支撑框架中设计蜂窝或波纹芯层(如沐风网专利方案),通过形变吸收振动能量,同时优化散热路径。

材料创新路径:

导热-承重一体化,如,铝合金复合纤维材料(导热≥200 W/m·K,强度+30%);智能材料,相变填充层(PCM)吸热缓释,温差±1.5℃;轻量化阻尼:弹性硅胶垫层吸收振动(阻尼+40%)。

工艺实现路径:

精密成型工艺,如,挤压成型:用于制造复杂流道的铝合金液冷梁;

表面处理技术,如,在铝合金表面生成陶瓷氧化层,提升耐腐蚀性(盐雾测试≥1000h),同时增强散热效率(表面辐射率提高20%);

智能装配工艺,动态预紧力调节,如,集成压力传感器与电动执行器,实时调整螺栓预紧力(5-20kN),避免电芯过压损伤。

c.支撑结构的承重与抗振协同设计:支撑系统需满足静态承重(电芯自重+堆叠压力)与动态抗振(运输/地震冲击)的双重需求。

3-模块化与兼容性:标准化接口与可扩展架构

标准化接口适配多尺寸电芯的本质是通过机械、电气、热管理的协同创新,在统一平台上实现电芯规格的柔性扩展。当前技术已从静态兼容转向动态调节,未来将向智能化、轻量化、跨场景融合方向演进。

a.机械结构协同创新:

机械接口标准化:定义统一的连接装置尺寸。

模块化电池包/柜设计:通过标准化尺寸的电池单元(如280Ah、314Ah电芯)构建可扩展的模组和电池柜,支持不同容量需求的柔性组合。

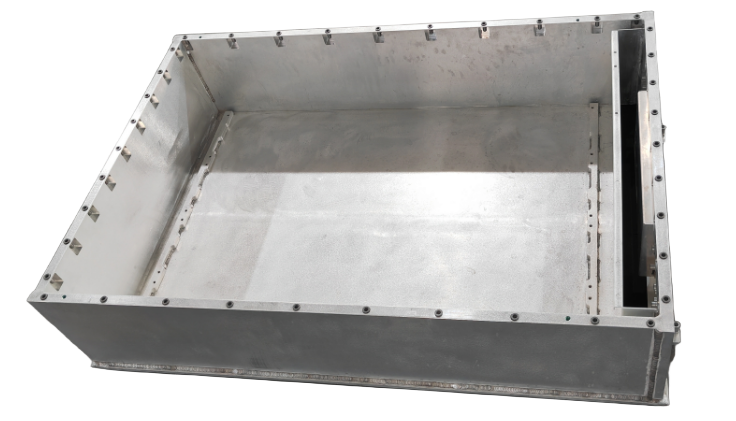

图1-280Ah 储能PACK箱体

b.电气系统动态调节

标准化通信协议与接口,如,BMS兼容性:制定统一的BMS(电池管理系统)通信协议,支持与不同厂商的PCS、电芯无缝对接;动态功率调节,通过虚拟惯量控制、多时间尺度优化算法,实现有功/无功功率的实时调整;以及自适应电气参数匹配设计。

c.热管理系统的智能化适配

分级热管理方案,如,电芯级采用阻燃高回弹泡棉、导热胶等材料,平衡隔热与散热需求,抑制热扩散;模组级集成液冷板与隔热层的一体化设计,提升循环寿命;系统级通过变频压缩机、多制冷支路动态调节制冷量。

智能化监控与预测,多传感器融合。在电芯极柱、大面等关键位置布置温度传感器,实现高精度温度采集;数字孪生技术通过云端监控和预测性维护,实时优化散热策略。

4-总结

储能Pack箱体空间优化已从单一结构改进转向多维度协同创新:

材料-结构-算法三元融合,如碳纤维箱体+CTP技术+AI排布算法的组合将成为主流。

模块化与标准化加速,以Pack为最小功能单元的标准化设计将推动行业降本增效。

热管理与空间利用深度绑定,浸没式液冷和动态温控技术进一步释放空间潜力。

我们会定期更新有关热设计与轻量化的技术与资讯,与您分享,供您参考,感谢您对迈泰的关注。